「とりあえず埋めた創業計画書」は危険!

創業準備・マインドセット

2025年4月25日

〜創業計画書でよくある失敗とその回避法〜

こんにちは。

山形県庄内エリア(酒田市・鶴岡市)を中心に、

創業・売上アップ・集客支援を行っている

**MSPパートナーの阿部勇来(あべゆうき)**です。

地域で挑戦する事業者さんが、

理想のお客さんが自然と集まる仕組みをつくれるよう、

“実践”にこだわってサポートしています。

今日もブログをお読みいただき

ありがとうございます。

それでは、本題です。

「とりあえず埋めて出した」では意味がない

日本政策金融公庫などに提出する「創業計画書」。

- フォーマットがある

- 記入欄が多い

- 一度で通るか不安

そんなプレッシャーから、

「とりあえず全部埋めればOKだろう」と、なんとなくで記入してしまう方も多いです。

でも実は、これが後々の“創業トラブル”の原因になることも…。

よくある創業計画書の失敗例とその回避法

① 内容が抽象的で、誰のための事業かわからない

例:「地域に貢献するカフェを開業します」

よく見かけるフレーズですが、これだけでは事業のイメージが伝わりません。

回避法:

- 誰に(例:子育てママ、テレワークの方)

- どんな価値を(例:リラックスと集中できる空間)

- どのように届けるか(例:キッズスペース+Wi-Fi完備)

を具体的に記載しましょう。

“言い換えればチラシにも使えるくらいの明確さ”が理想です。

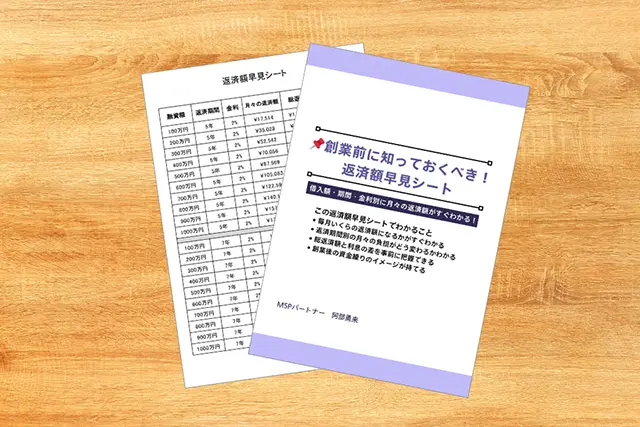

② 数字に根拠がなく、現実性に欠ける

例:「売上目標 月30万円(根拠なし)」

計画書に書く数字には、きちんと“理由”が必要です。

回避法:

- 単価 × 想定客数 × 営業日数 で売上を試算

- 固定費・変動費は事前に見積もりを取る

- 営業時間・対応人数から逆算して妥当性を考える

特に、個人事業主・1人型店舗の場合は、

自分の時間と労力の限界も踏まえた設計が必要です。

③ 想いばかりが強く、行動計画が弱い

例:「夢だったから」「やりたい気持ちが強いです」

想いは大切です。でも、融資審査では“実行力”が見られています。

回避法:

- どんな手順で開業準備を進めるか

- いつまでに何を用意するか

- どんなツール(LINE・SNS・チラシ)で集客するか

など、開業までの「行動スケジュール」も簡単にでもよいので盛り込みましょう。

そもそも創業計画書は「書類」じゃなく「経営の土台」

創業計画書は、

融資を通すための“提出物”ではなく、創業後に迷わず動くための“設計図”です。

一度、しっかりと考えて書いておくことで:

- ブレない方向性が定まる

- 集客や価格設計の軸ができる

- 開業後の行動がスムーズになる

といった“後から効いてくる効果”が大きくなります。

まとめ|「とりあえず書く」のではなく、「未来をつくる」つもりで書こう

創業計画書は、ただ埋めればいいものではありません。

- 誰に届けるか?

- どうやって運営していくか?

- どのくらいの売上を、どうやって得るか?

これらを自分の言葉で言語化することが、経営のスタートラインです。

\無料で相談できます!/

「計画書を書いたけどこれでいいのか不安…」という方は、

LINE登録からお気軽にご相談ください。

あなたの想いと現実をつなぐ“使える創業計画書”を一緒に整えていきましょう!